山!川!海!に遊びに行きたいけど、ほんと暑すぎますね。

やってられません。

そんな時は、涼しくて楽しくて駅から徒歩5分でとってもおすすめ、板橋の科学館で過ごしましょう!(笑)

…ということで、私の本務の板橋区立教育科学館では、「ウニコレ」というウニの企画展を開催中。

これは、少し前にもご紹介した、当館独自の「ラボ制」という枠組みの延長の企画です。「ラボ制」を始めた私としては、人の持つ「偏愛」の「偏」は大きな魅力であって、それを盛大に表現していくことがこの枠組みの醍醐味だと思っております。

そして今回は担当研究員の果てしない「ウニへの偏愛」をご紹介する内容になっています。そのため、この展覧会には、一般的なウニの情報を総合的に伝える意思は全くありません。

たとえばウニと聞いて一般的に思いつくであろう「食としてのウニ」については一切扱っていません。無視です(笑)。

なぜなら、担当研究員はウニを食べることに一切興味がないから。

ウニを育てたり、愛でたり、殻を蒐集することに至上の喜びを感じる、だから食べるなんて考えられない!とは本人の弁。

ということで、本展は「このセクションのパネル、文字多!」とか「そんな切り口でセクション作っちゃう?!」とお客さんが各々に展示に対して突っ込む風景も、大きな見どころのひとつになっております。

おすすめは、勇気を出して事務室に「ウニのくわちゃんって今日いますか?」と声をかけ、担当研究員から紹介してもらいながら展覧会をまわること。

きっと、あなたが予定していた滞在時間をゆうに超えて、ウニへの果てしない愛情に溢れたギャラリートークを展開してくれるはずです。

ウニ展の関連イベントで、ウニロボつくりました

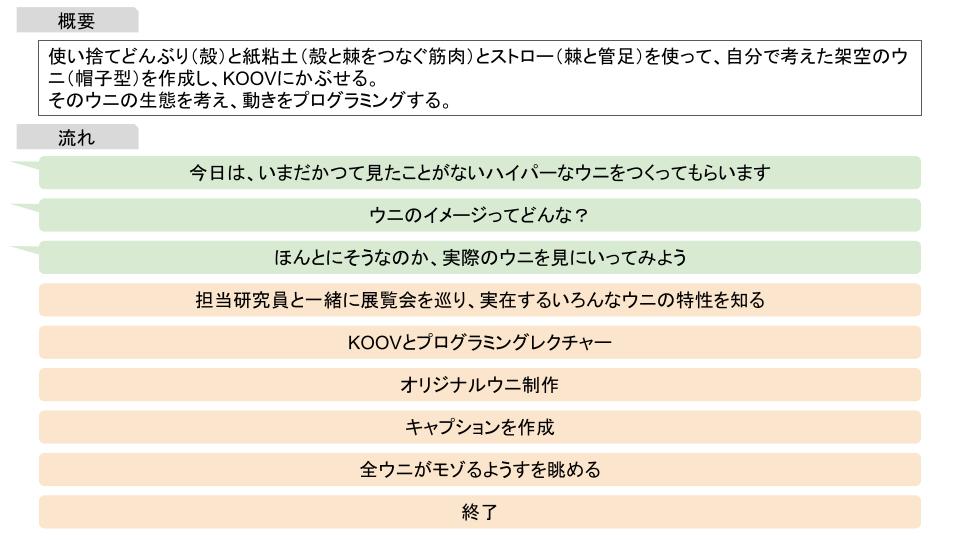

さて、前置きが長くなってしまいましたが、今回はそんな展覧会の関連プログラミングワークショップを開催しましたのでご紹介。

今回のワークショップの目的は、「ウニへの偏愛のちょっとした体験」。

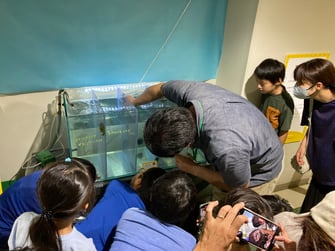

ということで、「ウニロボ」をつくりました。

今回もいつもと同様、全2時間のワークショップです。

今回の制作がウニ沼にハマるきっかけに?

参加していたある男の子は、ひとつひとつの工程にこだわりすぎてほとんど完成しませんでした。

- 自分のオリジナルウニの五放射相称(ウニやヒトデやナマコといった棘皮動物にみられる、5つの同様の構造で体が構成されている特徴)はどんな形をしてるのかな?

- 水槽で見たムラサキウニのように、棘はある方向だけ長めにしようかな!

- 動画で見たウニみたいに、急に勢いよく走って、急に止まるへんなウニにしたいな!

などなど、形や構造や動きそれぞれに深くこだわる姿勢を見せてくれて、僕のワークショップ全体の進行を全く気にするそぶりもなく(笑)、我が道を行く創作活動を展開していました(当館的にはそれもOK)。

何度もこのワークショップに参加していて、そんな自由な雰囲気に慣れきっている彼は、完成しなかったことに落ち込む様子もなく

「また途中の作品持ってくるから、しみてる(僕のことです)、手伝ってね!」と言って笑顔で帰っていきました。

彼なら、これは社交辞令じゃなくて、絶対にまたくるな...と思っていたら、次の日、また来ました(笑)。

しかも、家で自分で調べたウニの動画をおうちの人のスマホに保存して。

ちなみにご一緒の保護者の方に伺ったら、これまでウニどころか、昆虫や動物などを含めてここまで生き物に興味を持っているのを見たことがなかったとのこと。

たしかに、プログラミング関係のイベント以外で、彼を科学館で見たことは僕もありません。

今回のウニプログラミングの何が刺さったのか(ウニだけに)わかりませんが、まずはひとり、ウニの沼へと導き、ウニャー(ウニにハマっている界隈の総称。uni-er。)予備軍を作ることに成功した事例でした。

制作を目的にすることで、鑑賞の粒度が上がる

さて、このブログでは何度か書いているような気がしますが、今回も「ものづくりをする」という目的を設定することで、身の回りを具体的かつ詳細に観察する視点を持つことができた、好例となったように思います。

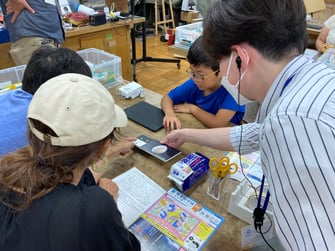

先にご紹介した彼だけではなく、参加した子どもたちの中で「自分のウニをよりよくするために」という目的で、ウニ全体をざっくり見るのではなく、「棘の長さは?」「棘の形は?」「動き方は?」「色は?」など、要素に分けて順番に観察していく様子が散見されました。

このことは、ただ単にウニ水槽を眺めているだけでは、なかなか獲得しづらい体験だったのではないかと思います。

また特に今回は、プログラミングで自分のウニの動きを作らなくてはいけないので、生体展示されているウニや、動画のウニの「動き」に詳細に着目できた点で、プログラミングワークショップによる特徴が出たとも見ることができると思います。

プログラミング教育を広く捉えること

プログラミングワークショップと一言で言っても、このブログでご紹介してきたように様々な考え方や方法論が存在します。

そんな様々な実践の結果が揃ってきて、世間一般では「プログラミング」という言葉が浸透してきた今くらいが、「子どもたちがプログラミングを体験するということはどういうことか」ということを、副次的なものも含めて結果で見定めていくタイミングなのかなと思っています。

そう考えると、実はこの学習機会は、「コードを学ぶ」ということだけを目的にするのはもったいない、極めて広く深い総合的な学習効果が期待できる分野なんだろうな、と思えてきます。

★板橋区立教育科学館の取組みは、板橋区立教育科学館のサイトhttps://www.itbs-sem.jp/でご確認いただけます。

コメントをお書きください