朝、電車に乗ると私は、カバンからヘッドホンを取り出し、耳に装着するのがルーティンです。

耳につけると、

「電源ガ入リマシタ。」

「Bluetoothニ接続シマシタ。」

「ノイズキャンセリング、オン!」

とヘッドホンは言い、私は心の中で

「おう、ありがとう。」

と呟きます。

毎朝の、私とヘッドホンの挨拶です。

今回は、少しだけこれに関係するお話かも?

小学生が大学で授業を受ける

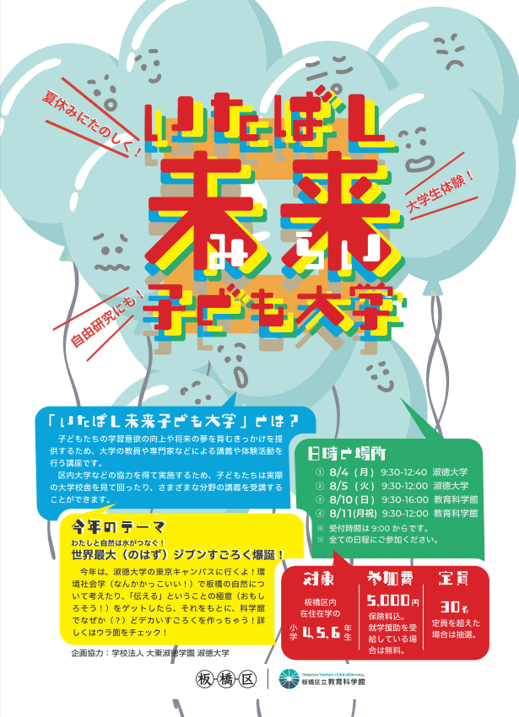

さて、先日板橋区では、夏休みの恒例となった「いたばし未来子ども大学」というイベントが開催されました。

この企画全体の趣旨については、去年度の実施について紹介したこちら(Phase:44セカイノミカタカルタ前編)とこちらの記事(Phase:45 セカイノミカタカルタ後編)に書いておりますので、今回は割愛。

様々な地域で多様な「子ども大学」が精力的に活動されていますが、板橋の場合は、有志の大学生組織によるサポートスタッフ「パイセン」の存在が大きな特徴のひとつとなっています。

今年度は、板橋区にある淑徳大学に小学生と一緒に訪問して、授業を受けてきました。

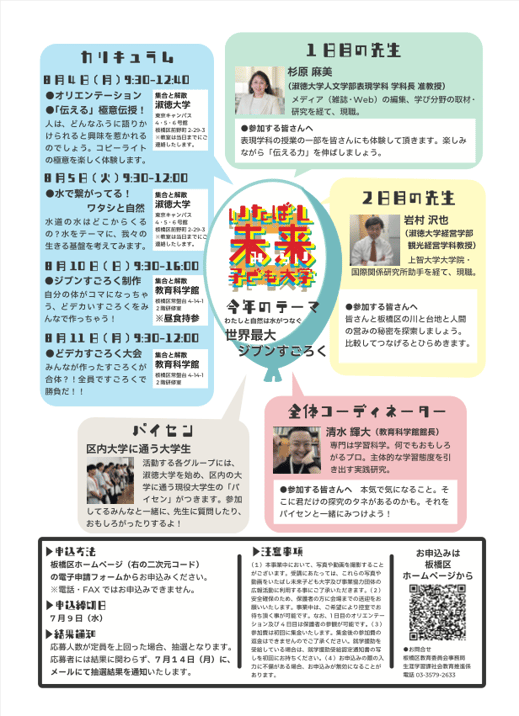

1日目は表現学科の杉原先生から、「ストーリーとして伝えるおもしろさと、そのコツ」について、カードゲームやワークシートで体験的に学びました。

2日目は観光経営学科の岩村先生から、水道の蛇口から出るまでに、水はどのようにして運ばれてくるのかを、川だけではなく、地中の水みちまでを踏まえ、まちづくりの現状を照らしながら学びました。

3日目・4日目は、淑徳大学での授業や経験したこと、気づきなどをきっかけに、みんなで大きなすごろくを作って遊びました。

「大学生と小学生が同じに見えた」

これは、イベントが終わった直後の振り返り会にて、会場に視察に来ていた板橋区・生涯学習課の課長さんのお言葉です。

今回、このイベントでは、小学生学年混合の5人で1グループとなり、各グループに2名ずつパイセンがつきました。

どの人が参加者で、どの人がパイセンかわかりますか?笑

分け隔てなく活動している「感じ」が写真からも伝わるのではないでしょうか。

また、写真は撮ってませんが、すごろく制作の時なんかは特に、参加者もパイセンもみな、床にゴロゴロしながら制作していたので、初めて見る大人はびっくりするほどだったかもしれません。

そして、床にゴロゴロしながら聞こえてきた会話は

「授業で先生はこう言ってたけど、自分ではホントはこんなこと考えてたんだよね」

「えーでもそれっておもしろくなーい?」

などと、今回の活動や体験を振り返って思ったことを話題にすることも多かったように思います。

ところで、皆さんには、こんな経験がありませんか?

いろんな勉強会や学会、トークショーなんかに参加して、その会場では発言するほどではなかったけど、その会場を出た途端に、一緒に行った人と「あそこ微妙だったよね〜」とか「あそこおもしろかったよね〜」と、本音を語ってスッキリしちゃったりすること。

私はこのような「全体で発表したり、グループの議論の中で発言するほどじゃない」「とてつもなく微細な、思ったこと」には、実は重要な探究のきっかけが含まれているのではないかと、興味を持っています。

これらは、とても個人的な内容を含むだろうし、何より自分では「当たり前で取るに足らないこと」と思っていることも多いので(自分にとっての当たり前は他の人にとっても当たり前だと勘違いしている場合が多いので)、それについて発言するには「強い信頼関係」や「リラックスできる雰囲気」、「受け入れてくれそうな安心感」などの条件が整うことが必要になると思います。

そして私はこの、極めて個人の感覚に寄った反応であり、ネットを検索しても出て来ない、AIも語ってくれない部分こそ、「真に探究を深める」ために必要不可欠な部分なんじゃないかと考えていて、また、今年度の子ども大学の成果として注目しているところでもあります。

体験を深めるための「心の接続」

さて、冒頭の朝のルーティンの話。

私のヘッドホンは、ソニーの最上位機種です。

(やっぱり元ソニーグループ社員としては、退職した今でも、ここは絶対譲れません。)

しかし、どんなすっごい機能が詰まっていたって、とっても優秀な頭脳を持っていたって、Bluetoothで私のiPhoneに接続しないと、なーんにもできません。当たり前ですね。

これを僕は

「ああ、これって探究活動に似てるな」

とある日思ったので、この記事を書いています(回りくどくてすいません)。

昨今よく聞くようになった「探究」。考えてみれば、本気でこれをやろうとすれば、極めて個人的な思考活動を含むことになるでしょう。

これは、図工・美術の「創作活動」に置き換えても同様かもしれませんので、この記事を読んでくださる先生方にはイメージしやすいと思います。

極めて個人的な思考活動をするためには、まずは子どもたちが個人的な取るに足らない(と思っている)ことを露出してもいいと思える、心理的な安全性を担保することが、とても大事になってきます。

しかし、探究の授業やワークショップをする場合に、いきなりこのあたりをすっ飛ばして、「探究をしよう、探究するテーマを出して」といったように、大人のリズムや都合で展開する事例も散見されるように思います。

こうした課題感に対し、今年度のパイセンのみんなは、解決にむけたひとつの突破口に気づかせてくれた気がしたので、皆様にも紹介しました。

この「いたばし未来子ども大学」について、冒頭では「大学生のパイセンがいること」が特徴、と書きましたが、正確には「大学生のパイセンが小学生と見分けがつかないこと」が特徴になってきています。

★板橋区立教育科学館の取組みは、板橋区立教育科学館のサイトhttps://www.itbs-sem.jp/でご確認いただけます。

コメントをお書きください