私にとって、想像をはるかに越えた展開を見せ続けています。

作者ではない子どもたち、つまり一般来館者の子どもたちの作品に対する反応は、私の無意識の評価とはまるで違ったのです。

「えっ、それが人気出ちゃうの?!」という驚き。

私がそこまで魅力を感じていなかった作品に、小学生来館者の行列が…。

この経験をして、はっとしたのは、

「大人が介入しない創作の場面に立ち会うことって、ありそうでないのではないだろうか」

「そのようにしてできた作品には、もしかすると、子ども同士にしか理解できない価値や魅力があるのではないだろうか」

ということでした。

そして、このようなところに、子どもたちが本心から探究できるためのヒントが隠れているようにも思ったりします。

「子どもは子どもの世界を生きている」ということを前提にすると、内容や評価すべきポイントを今一度見直す必要があるな、と感じた出来事です。

…前置きが長くなり失礼しました。

なんのことかというと、先日も記事でご紹介した、地元の学校らと協働で実施している、当館の空間を自由に改造してしまおう!という科学館魔改造プロジェクトでの出来事です(詳細はコチラから)。

このプロジェクトは、小中高それぞれの学校とコラボした3つの企画が並行して進んでいます。

今回は、教育科学館のお隣にある、板橋区立中台小学校とのコラボ企画がフィナーレを迎えましたので、私自身が痛感した冒頭の印象に至った要因として考えられそうなことについて、「ああ、大人になってしまったんだな」「僕はもう子どもの世界の住人じゃないんだな」という(当たり前だよ!あなたは立派なおじさんだよ!と突っ込まれそうな)ポイントも交えて、2回連続の記事でご紹介したいと思います。

続・科学館を遊園地にしよう

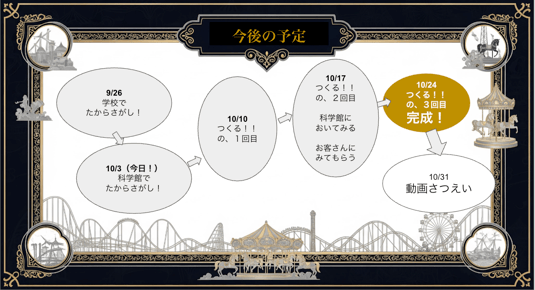

中台小学校とのコラボ企画は、3年生が総合の時間を使って、実施いたしました。

少し前に当館で企画展として実施した「教育科学館遊園地化計画」のテーマをそのままに、隣接する小学校という立地条件を活かして、3年生全員が毎週火曜日に科学館に通って制作する、という企画です。

- 3年生は1組と2組のおよそ60人

- 5人1グループでのグループ学習

- 各活動日は基本的に2時間続きにして学校側で調整

- 制作途中から一般来館者にその様子を公開し、フィードバックを得ながら制作を進める

当初の計画や想定とかなり違った

もともとこの活動は、

①まずは自分が本気で作りたいもの(遊園地に置きたいもの)を本気で爆発させる

②実現するためにはどうするか、という壁を越える

③来館者のフィードバックを得てどんどんアップデートさせる

という流れを想定していました。

子ども自身が本当に「やりたい!」と思えるテーマや環境にこだわり、それによって強いモチベーションを得られれば、探究活動をより深められるのではないか、という仮説に基づいた設計です。

まず①

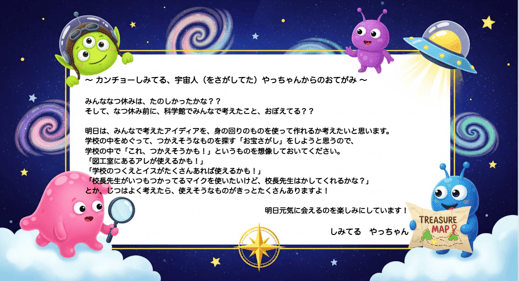

下記のような指令書が、授業ごとに科学館カンチョーから届きます。

当初カンチョーである私が、実現可能性になんて言及せず、「遊園地つくろうぜ!」なんて言うもんだから、子どもたちは実現が絶対に無理な夢を爆発させていきます。

一方で、周りの大人は最初から「実現可能性」について考えてしまうのでハラハラしますが、事前に申し合わせた通り、ただ見守ったり、むしろもっと非現実的なアイディアを爆発させる方向に声かけしていきました。

まあここは、比較的想定通り。

その後の②

私から子どもたちに、さあつくろうよ、と伝えると、

「えっ?!これ自分たちだけでつくるの??」

…いや、最初に説明したじゃん。

「どうやってつくったらいいの?無理じゃん!』

…だよね、わかってたよ、それ。

ということで、子どもたちがここから「実現するための生みの苦しみ」を味わう想定だったので、私は、しめしめ、とニヤニヤしながら見守っていました。

でも、彼らは全員こぞって、そうしなかったんです。

子どもたちは私の想定なんてどこ吹く風で、実現するためにうーんと唸るのではなく、早々に当初のアイディアを破棄し、実現できそうな別のアイディアを新たに出しまくっていきました。

私は「じゃあ、最初にアイディアを爆発させたフェーズは無駄だったのかな」と少し思いましたが、よくよく子どもの話を聞いてみると、

「最初つくろうと思ってた遊園地によくあるコーヒーカップは、狭いカップの中に座って遊ぶから面白いんだと思うから、狭い場所でいろんな絵を描いたりできる場所をつくろう」

といったように、決して当初のアイディアをゼロにするのではなく、体験の要素を分解してどこを取捨選択しようか考えているとも言える試行錯誤を重ねているようでした。

結果、コーヒーカップからスタートしたグループは、既存のコーヒーカップとは似ても似つかない成果物となりましたが、でも確かに、言われてみるとなんとなくコーヒーカップに乗っている時と似た感覚があるようなないような...という気分になりました。

なんて柔軟な...やられた...。

そして③

私としては、子どもたちのアイディアに対し、来館者が「もっとこうしたら?」と意見をくれたら、もっと制作が深まると思っていました。

でも、展示されている作品で遊んでいた一般来館者の小学生に話しかけてみたところ、私の予想に反して、作者に全幅の信頼をおいて楽しみつくしていて、「もっとおもしろくするとこなんて、ない!たのしい!さいこー!」という意見が多かったのです。

というか、実際に遊んでいる様子をみていると、たしかに「こういうのを待ってた!」と言わんばかりに、没頭しつつも、無意識的に自分たちでさらなる遊び方(作品の解釈を発展させた)を考えてオリジナルな楽しみ方に変化させているように見えました。

当初私が考えていた、一般来館者が「作者に言葉でフィードバックする」という行為は、もしかすると子どもたちの世界では違和感やストレスでしかなく、むしろ私自身が理解したいがための、大人にとって都合の良い方法だったんじゃないか?と思いました。さらに言えば、「遊び方をカスタマイズさせた後に残る痕跡」つまり、ある特定の場所が壊れてしまっていたり、勝手につくり替えられてしまっていたりする状況から、作者が「鑑賞」して読み取るというようなフェーズを加えた方が、子どもたちにとってより自然なフィードバックの在り方だったのかもしれません。

なんかやっぱり僕は、大人の常識や言語で考えちゃってたような気がするなあ。

今回は、いったんこのくらいにして続きは第2回へ!

中台小学校の作品は当館で11月いっぱい遊べますので、ぜひ現物を体験しにきてくださいね!

授業期間は終わりましたが、多くの子どもたちは毎日のように放課後科学館に通ってくれるようになりました。

なので、運がいいと、作者がそこで遊んでたり、カスタマイズしてたり、壊されて怒りながら一生懸命直している場面をみられるかもしれませんよ。

★板橋区立教育科学館の取組みは、板橋区立教育科学館のサイトhttps://www.itbs-sem.jp/でご確認いただけます。

コメントをお書きください