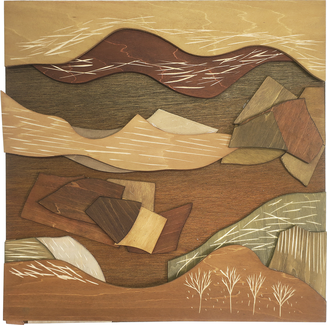

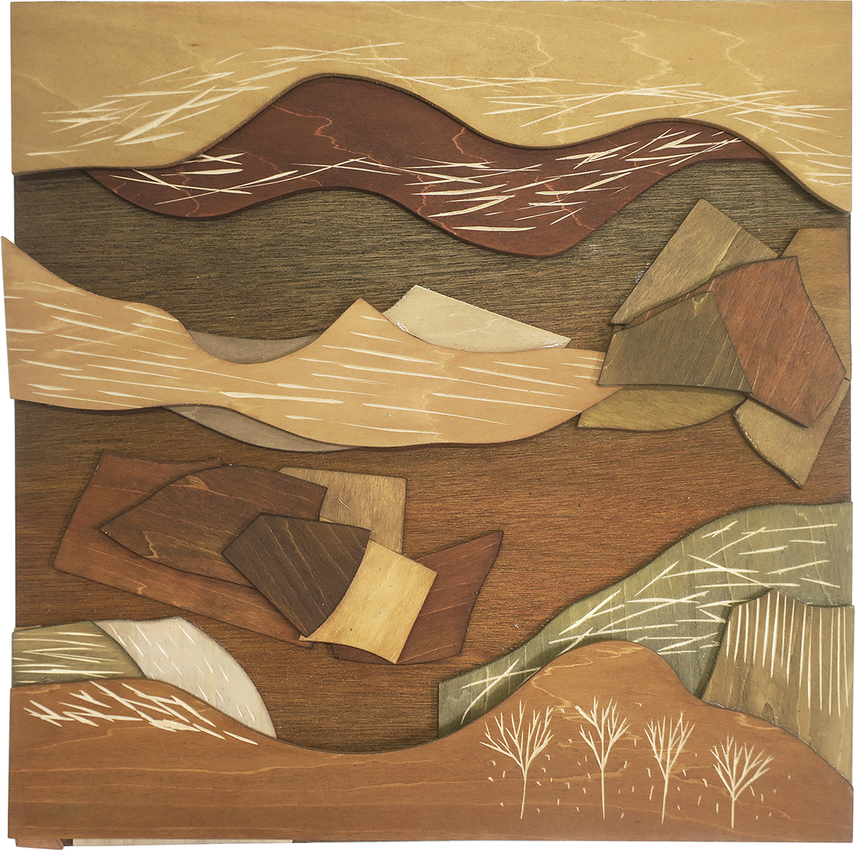

この作品は、6年生の子どもが、「でこぼこの絵」(2020年発行、日本文教出版 図画工作5・6上 p.32-33)で表した作品です。板を切ったり重ねたりしてできる、でこぼこの画面を楽しみながら、絵に表す活動です。

「切る、磨く、彫る、色を塗る、動かす」

いつものように子どもたちを側に集めます。「切った板をずらしたり重ねたりしてできるでこぼこの画面から、どんなことを思い付くかな、どんなよさや美しさが感じられるかな。」と問いかけ、板を切る、紙やすりで磨く、色を塗る、彫刻刀で彫るなど、実際に演示して見せます。手を動かして感じ考えながら、自分の思いに合わせて、表し方を工夫して表していくよう提案しました。

色を塗った板は完全に乾燥させてから切ったり彫ったりすることなど、木工具の安全で適切な扱いについても、子どもたちが見通しをもてるよう十分に配慮します。

「Sさんの感覚や行為」

Sさんは、電動糸のこぎりで、緩やかな曲線を楽しむように板を切り、それを丁寧に紙やすりで磨いています。磨いた部分を指で触り、滑らかになった木肌、より際立つ木目や曲線の美しさを感じているようです。

たくさんの曲線を切り続けた後、Sさんは正方形の基底材を選びました。そこに切った板を並べたり重ねたりして見てから、その中の1枚をさらに電動糸のこぎりで小さく切りました。そして、丁寧に磨き上げて、色を塗り始めます。

Sさんはマホガニー、メープル、チェスナット、オリーブ等、樹の名前がついた茶系の塗料が多いことに気付きました。他にも赤、橙、黄、緑、青などがありましたが、Sさんが選んだのは茶系の色だけです。

順番に一つ一つの茶色がどんな感じがするかを確かめるように塗っていきます。全ての茶色を使った後、今度は一つの色を2度塗りする、水で薄める、他の色を重ねて塗るなどして、さらに新しい茶色をつくることを楽しんでいます。

Sさんはとても気持ちよさそうに色を塗っているように見えました。木に色が吸い込まれていくような感じがするのでしょうか。

今、どのようなことを感じているのか尋ねると、「秋のイメージにしたい。」と教えてくれました。

そして基底材も様々な茶色を使い、刷毛でじっくりと塗り重ね、濃淡をつけながら表しました。

次の週、Sさんは様々な茶色の板をどう構成しようか、何度も板を置き変えたり、重ね方を変えたりして、秋のイメージを表すために、考えています。

彫刻刀の三角刀を使い、色を塗った板をすっすっと彫っていくと、くっきりとシャープな線が浮かびあがりました。Sさんは、彫っては板を置き変えることを繰り返しています。

落葉する木を彫った後、納得がいったようで、基底材に貼り付けて作品を完成させました。

「秋の風景」

Sさんは作品に「秋の風景」というタイトルをつけました。以下はSさんが作品について書いたコメントです。

茶色の絵の具がたくさんあるのを見た時、落ち着く感じがして、秋のイメージが広がりました。

いろいろな茶色を一色ずつぬりました。ぬるのは気持ちがいいです。

ひとまとまりごとに、いろいろな茶色を組み合わせることで、統一感が生まれました。

小さな板は枯葉を表しています。この下にきっと虫もいるだろうなと感じながらまとめました。

彫刻刀の三角刀を使って直線をたくさん彫ると、ひんやりした冷たい感じがしてきました。

秋の風がふいているようです。

1枚の絵を表す時、こんなふうにいろいろなことができるのが楽しいです。

材料・用具

教師:シナベニヤ(大)、ラワンベニヤ(基底材:45×45㎝・30×60㎝から選べるようにした。)、木工用塗料、紙やすり、皿、電動糸のこぎり、彫刻刀、補助板、刷毛、木工用接着剤等

コメントをお書きください

ふくざき あや (土曜日, 11 10月 2025 17:00)

木目の美しい「秋の風景」に引き込まれます

秋は大好きな季節です

わたしももうすぐ「でこぼこの絵」に今年度も取り組みます

「たくさんの曲線を切り続けた後、Sさんは正方形の基底材を選びました。」

ハッとしました・・・

いつのまにかこの題材の基底材は

画用紙を配るように最初に選ぶものと思い込んでいました

Sさんがだんだんと表したいことを見付けていったように

自分で手順を考えるという時間を大切にしたいです

今からドキドキしています

図工のみかた編集部 (火曜日, 14 10月 2025 09:03)

ふくざき あや様

コメントありがとうございます。

>Sさんがだんだんと表したいことを見付けていったように

>自分で手順を考えるという時間を大切にしたいです

限られた時間の中での授業、と考えるとどうしても「効率的に」したくなりますよね。

ときにはそれが子どもたちの表現(学び)にとって、必ずしも「効果的」ではなくなるのかもしれませんね。

一つ一つの題材は子どもたちにとってあらかじめ答えが分かっているものではなく、おっしゃったように「自分で手順を考える」ことも含めての学びなのかな、と考えておりました。

もうすぐ「でこぼこの絵」に取り組まれるとのこと、楽しみにしております。

子どもたちの姿や、一人ひとりがたどり着いた答え、またぜひお聞かせください。