「ふわふわ、べたべた」

子どもたちに、お花紙の形や色、触り心地が変化していく感じを楽しみながら、自分だけの和紙をつくり、光に透かして見て、思い付いたことを絵に表すことを提案しました。

まずは自分だけの和紙をつくっていきます。ラミネートシート(以下:シート)をぺりぺりとはがし、2枚になったシートを少し重ねて、粘着面の方からセロハンテープで貼ります。つるつるの面に、ふわふわしたお花紙を並べたり、重ねて見たりしてから、水糊を刷毛でお花紙の上から塗り、貼っていきます。子どもたちは「べたべた!」「紙がとけた!」などと変化していくお花紙の感じを楽しんでいます。

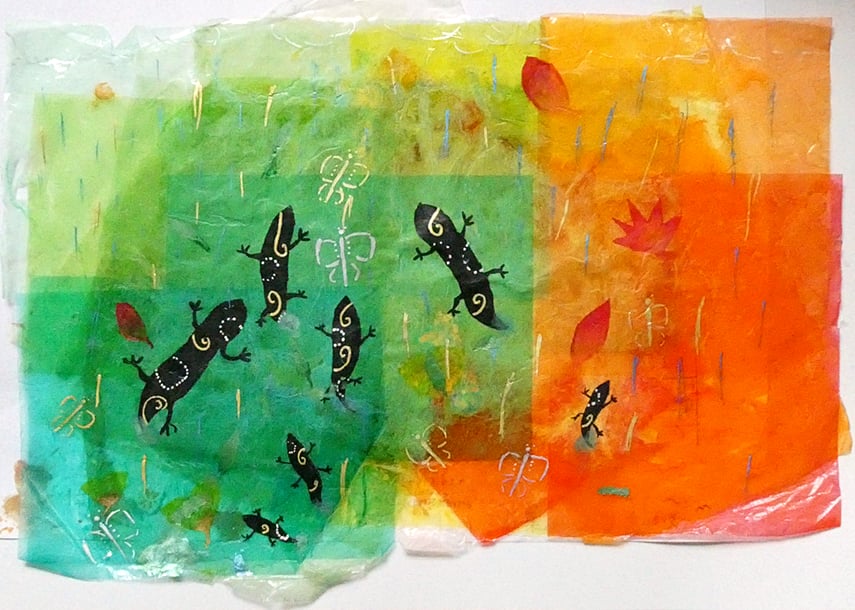

Hさんは、薄緑、黄緑、緑などを少しずつずらして重ねています。重なり合ってできる形や色を感じながら貼っています。さらに画面の半分は色味を変え、黄色、オレンジ、赤などを重ねていきました。私は、紅葉の始まりのような美しさを感じました。

「ぱりぱり、つるつる、ざらざら」

次の週は、すっかり乾燥してざらざら、ごわごわになったお花紙をはがしていきます。

Hさんは慎重にお花紙のはがれそうなところを探して、シートから「ぱりぱり」と離れていく感覚を楽しみ、慎重にはがしました。シートについていた面はつるつるです。Hさんは「ざらざら」、「つるつる」した両面の触った感じを比べてから、つるつるの面に絵をかくことにしました。

黒のサインペンで、真ん中に生き物のようなものをかき始めます。真っ黒にぬってくっきりと浮かぶ影のようにも見えます。Hさんは光に透かしてみると、次は大きさを変えてかいていきます。数が増えていきます。どんな感じがしているかHさんに尋ねると、「紅葉の中にいるヤモリです」と話してくれました。

お花紙の色がより味わえるように、白い画用紙を下に敷いていたのですが、Hさんはその画用紙に、時々、短い言葉を書き込んでいます。「紅葉」と書かれたその横には、「雨上がりの水たまりの上で、紅葉を楽しみながら森をさんさくしているヤモリたち。」と添えられていました。

さらに画用紙の隅っこに、カラーペンで「神美森」と書かれているのです。私は、Hさんの考えが知りたくて、尋ねずにはいられませんでした。

Hさんは「森の中にはたくさんのいのちがあって、神がやどるところ。そして美しいところ。初めは「紅葉」というタイトルにしようと考えていました」と話してくれました。絵に表しながら、Hさんは言葉も紡ぎながら、イメージを広げていたのでした。

「しんぴの森」

Hさんは作品に「しんぴの森」というタイトルをつけました。以下はHさんが作品にそえた、すてきなお話です。

あるところにヤモリの家族がいました。

ヤモリといってもふつうのヤモリではありません。

ふしぎなもようをしたキンイロヤモリです。

キンイロヤモリはしんぴの森にしかいません。

あ、金と銀のちょうも!きらきらした青虫に、金と水色の雨!

材料・用具

教師:京花紙(18色)、PVA(水を少し加える)、カラーサインペン、ポスカ、ラメペン、ラミネートシート、セロハンテープ、画用紙(四つ切)、刷毛等

コメントをお書きください