夏休みに向けたチラシの構想

金ケ崎芸術大学校では、夏休みの「小学生ウィーク」に向けて準備中。新型コロナウイルスの感染が拡大していた2021年、町を出て遠くに出掛けることもままならない地元の子どもたちを主たる対象に、身近な場所で様々な体験をしてもらうことを目指して始まったこの企画も、今年で5回目となる。

ここ数年は、広報物の作成にあたり、地元の小学生の作品をメインビジュアルとしてきた。2023年はカエルがかかれた絵日記風のチラシ、2024年は植物を組み合わせた虫のようなイメージから某学習帳のようなチラシとなった。いずれも、大学校の広報物を数多く担当してきた石井一十三さんによるデザインである。

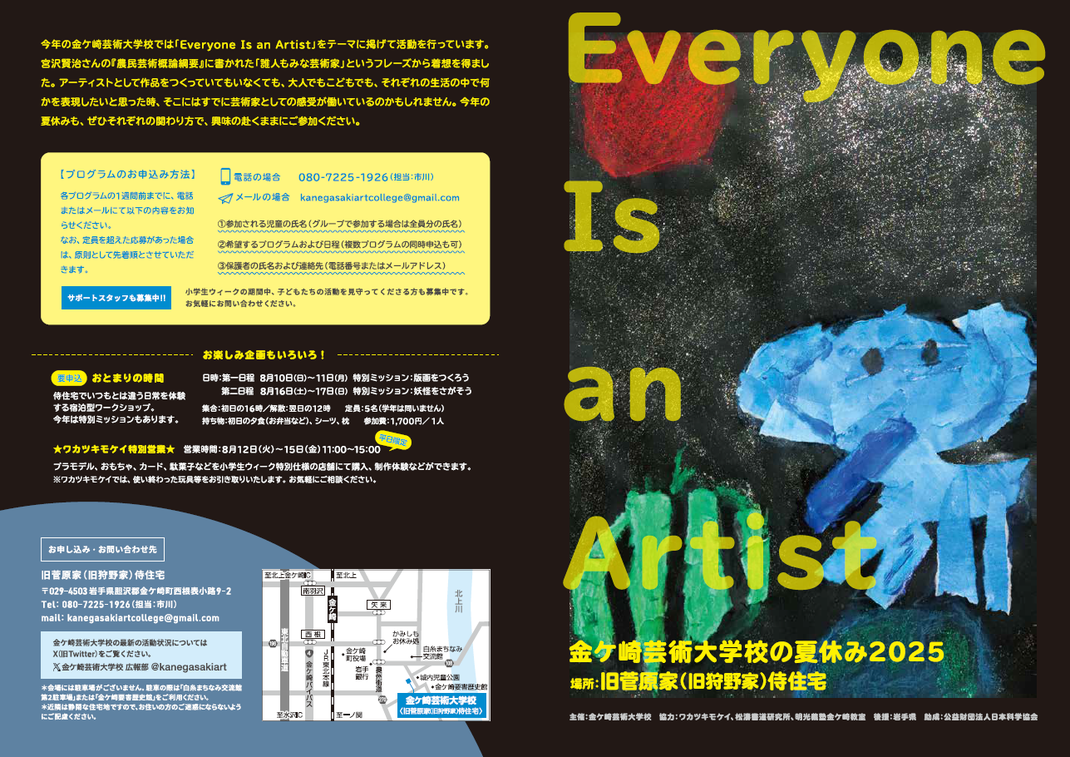

今回も同様の方向性でチラシを作成することに。白羽の矢が立ったのは、大学校にしばしば出入りしている小学5年生のR君。「金ヶ崎要害鬼祭」でのお面の着彩や「小学生ウィーク」における版画や油絵などの製作の様子を見るにつけ、ダイナミックな筆運びや色使いが魅力的だったため、満を持しての依頼である。

本人は乗り気だが、保護者は「大丈夫でしょうか」と少し心配そう。「これまで大学校でつくってきた作品がとても素敵でしたので、いつもどおりでよろしくお願いします」と、表現する内容や手段も含めてお任せ。スケジュール進行の都合上、5月中に作品を仕上げていただくことでお願いした。

紙版画に挑戦(小学生ウィーク2023) 油絵に挑戦(小学生2024)

トラブル発生⁉

もう少し具体的にお伝えした方がよかったかもと思いつつ、ワクワクしながら作品を待っていた頃、5月18日に保護者より一通のメールが届く。開いてみると「チラシの絵ですが、お断りしてもよろしいでしょうか?」という一文が……

読み進めてみると、どうやら一度仕上がった作品に「もっとこうしたほうがいい」と注文をつけたところ、「もう一生絵はかかない」と言って、絵をビリビリに破いて捨ててしまったとのこと。「これは大変」と、さっそく返信のメールを送る。

もちろん、無理やり絵をかかせることは本意ではないため、まずはそのことを伝える。その上で、ローウェンフェルドの「視覚型」や「触覚型」などのキーワードにも触れつつ、大学の授業さながらに長文をしたためた。特に、R君の作品には、見たものを見たままに再現する視覚的な特徴よりも、身体全体で対象と向き合うような触覚的なエネルギーが感じられ、そこに魅力があることを強調した。

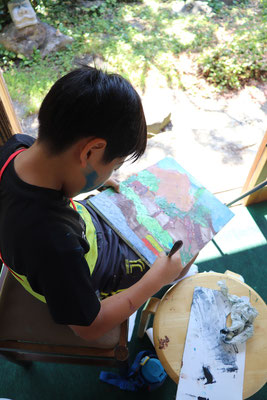

メールをやり取りする中で、一枚目の幻の作品では、絵の具にラメをふりかけて宇宙をあらわし、そこに赤い太陽をかくとともに、クレヨンを指で伸ばして水色の象をかいていたようだ。仕上がった作品を見て、「赤い太陽なんて、固定観念の塊だ」と思ってしまったという。また、刷毛を用いた背景に塗り切れていない部分もあったことから、「細部まで丁寧に」「ここを塗り忘れている」といった修正を求める言葉がけをしたとのこと。

もちろん、保護者の立場からは、大舞台を前にできるだけ完成度の高い作品にしてほしいと思う気持ちも十二分に共感できる。同時に、R君はR君なりに自信を持って作品に向き合っていたことも想像できる。こうした親子の思いのほんのちょっとした(と言ってしまうわけにはいかないが)掛け違いが、件の作品ビリビリ事件へとつながっていく。うーん、1枚目の作品も見てみたかった……というのが筆者の本音ではある。

学校教育の現場でも、子どもたちへの声掛けは指導上の重要な留意点となる。言葉ひとつで、表現に向かうモチベーションを高めることもできるし、逆にやる気を削ぐこともあり得る。今回の場合、家庭内でのやりとりだったわけだが、思い当たる節のある方も少なくないのではなかろうか。

絵のバトンリレー

その後、「やっぱりやる事にします」という本人からの意思表示もあり、気を持ち直した様子。ほっと一安心。保護者からも「気持ちに余裕を持って見守る事ができるようになり、絵の見方も変わりました」というメッセージをいただいた。めでたしめでたし、と言いたいところだが、ここからがスタートライン。

6月8日の開校日、サッカーの遠征に行っている本人に代わり、妹さんと弟さんが大学校まで作品を届けにきてくれた。黒い画用紙全体にラメがふりかけられ、見る角度によってキラキラと光って見える。そこに赤い太陽と青い象、スイカや地球などのモチーフが配置されており、何となく宮沢賢治の世界観を彷彿とさせる。また、青い象とスイカは紙を切り貼りして表現されており、今年の3月に開催された「イタズラ学校」でのちぎり絵の経験を活かしているようにも思われた。

今回は、あえて「このように表現してください」といったディレクションをしなかったため、デザイナーの石井さんを含め、どのような作品になるかは誰も分からないところからのスタート。黒い画用紙にひろがるイメージは、さしずめR君からの挑戦状。まずは石井さんに作品の写真を送り、チラシの構想を練り始める。オンラインで打ち合わせを重ねる中で、黒をベースにしたデザインとする方向性が定まっていく。大学校の歴史の中でも、黒いチラシは初めての試みである。

ちぎり絵に挑戦(イタズラ学校2025)

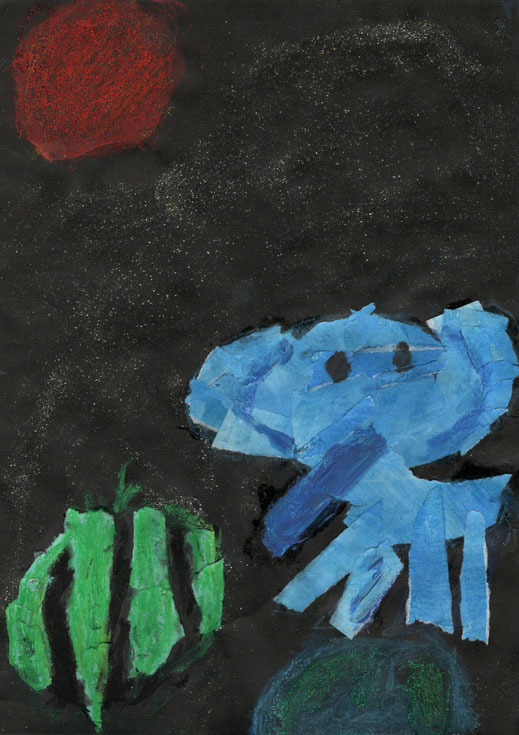

チラシの完成‼

ちなみに、今年度、金ケ崎芸術大学校では「Everyone Is an Artist」を年間テーマとして設定している。宮沢賢治の「農民芸術概論綱要」に書かれた「誰人もみな芸術家」というフレーズから着想を得た。これらのアルファベットの文字列をR君の作品に重ねた表紙はインパクト抜群。

表紙を開いた中面は、R君が画用紙に散りばめたラメから抽出した銀河のような背景に、様々なプログラムが惑星のように浮かんでいる。石井さん曰く「普段はこのような紙面は組まないのですが、作品ありきのデザインにしました」とのこと。確かに、これまでの大学校のチラシとは一味違う。さりげなく、油絵の具にまみれながら大学校の庭園をかく後ろ姿もひそませて。

こうして、1枚の作品から始まったリレーは、無事に1枚のチラシとなってゴールテープを切った。まっさきにR君の保護者に完成をお知らせし、大学校にて手渡し。「いろいろあって大変だったけど、素敵なチラシになりました」と伝えるも、本人は「何かあったっけ」とどこ吹く風。チラシを手にしたR君の嬉しそうな表情を見ることができて何より。ここでようやく、めでたしめでたし。

チラシができたその後に

そしてもちろん、チラシができたからと言って満足するわけにはいかない。それを受けてしっかりと広報活動を展開する必要がある。今年も、金ケ崎町内外を問わず、小学校や文化施設等で配布、配架にご協力いただいた。R君の通う小学校には、保護者の方に直接お持ちいただく段取りで、予め連絡を入れておいた。こうして計6000枚のバトンが最終走者の手元へと渡る。

7月上旬。各所でチラシが配られ始めると同時に申し込みが続々と。プログラムへの興味関心もさることながら、広報物そのものの持つ力も決して小さなものではない。こうしてまた、新たにスタートラインに立った参加者と一緒に「図工のあるまち」が広がっていくことに期待したい。

気まぐれ読書案内

高村光太郎「緑色の太陽」1910年

岩手県にもゆかりのある高村光太郎が『スバル』に発表した論文。今回の「図工のあるまち」において「赤い太陽」をめぐる親子のやりとりに触れた際、思わず読み返してしまいました。そこには「僕が青いと思ってるものをその人が赤だと見れば、その人が赤だと思うことを基本として、その人がそれを赤として如何に取扱っているかをSCHAETZEN(評価)したい」と書かれています。言うは易しですが、芸術における自由について考えるきっかけが散りばめられています。現在では、青空文庫でも読むことができます。

インフォメーション 小学生ウィーク2025

期間:8月10日(日)~17日(日)

会場:旧菅原家(旧狩野家)侍住宅

期間中、以下のプログラムを行います。詳細は左のチラシをご覧ください(クリックすると大きくなります)。

- ワカツキモケイの工作教室(10日・11日:10時~13時)

- 大きな折り紙に挑戦してみよう(10日:11時~12時/13時~14時)

- 書道で新しいフォントをつくろう(10日:11時~15時)

- 版画でポスターをつくろう(10日:15時~18時、11日・12日:11時~14時)

- もうひとつの学校をつくろう(11日:10時~12時)

- 金ケ崎たてもん散歩(16日:14時~16時、17日:10時~12時)

- 妖怪と怪談の夕べ(16日:16時30分~19時)

- 植物で絵をえがこう(17日:10時~12時)

- 自由な時間(17日:13時~16時)

お申込み・お問い合わせ先

金ケ崎芸術大学校

〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根表小路9-2

電話:080-7225-1926(担当:市川)

コメントをお書きください