秋に向けたチラシの構想

5年生のR君の絵のバトンを受けて実施された「小学生ウィーク2025」(R君の活躍はコチラから)。今年も、秋に開催される「城内農民芸術祭」に向けて、版画でポスターをつくるワークショップを開催した。講師を務めるのは、版画家の城山萌々さんとグラフィックデザイナーの石井一十三さん。大学校ではおなじみのお二人によるワークショップも今年で4回目となる。

過去3回は、紙版画の技法を用いて、参加者で分担しながら1枚の大きな画面を共同製作してきた。版画の複製性や協働性を活かした実践である。今回も、紙版画の技法を用いることは共通しているが、デザイナーの石井さんからのご提案もあり、従来とは仕組みを変えることにした。

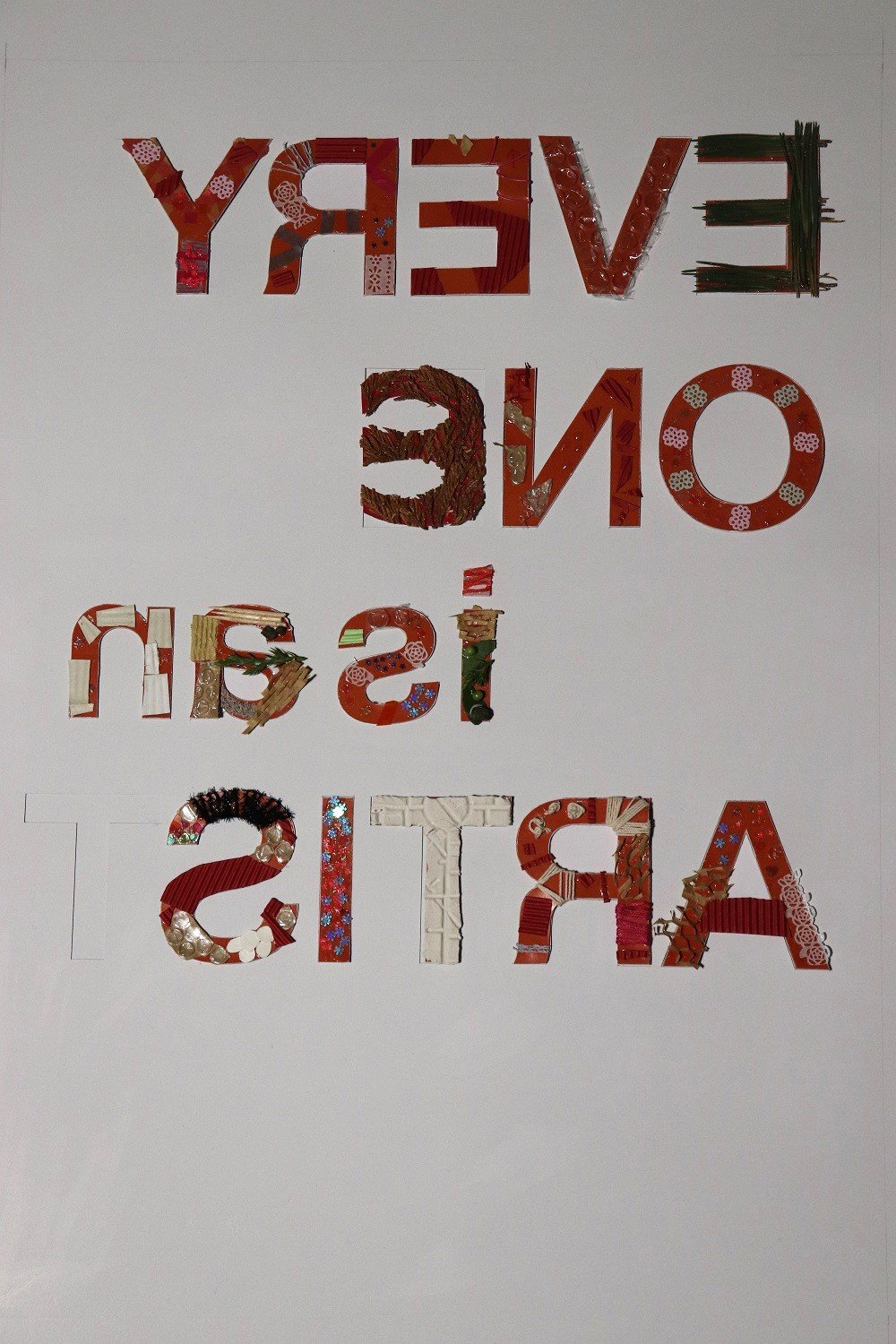

前回の「図工のあるまち」 でも取り上げたように(前回の記事はコチラから)、今年度の金ケ崎芸術大学校は年間テーマとして「Everyone is an Artist」を設定している。そこで、文字をベースにしたポスターにすることが基本方針に据えられた。子どもも大人も一緒になって、様々な立場の人々が文字を分担して版をつくってもらうことにより、「誰人もみな芸術家」という理念を発信する試みである。

入念な下準備

これまでのワークショップでは、何となくの方向性を事前に共有していたものの、基本的には「行き当たりばったり」であった。これに対して、今回のデザインワークの場合、必然的に綿密な計画を立てながら進めていかなければいけない。

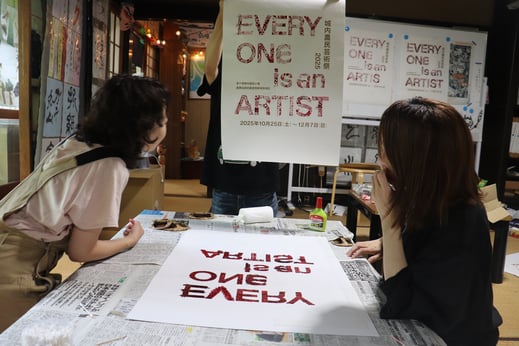

第一段階は、完成形のポスターを具体化することから始まった。「Everyone is an Artist」という文字を画面全体にどのように配置するか、石井さんから複数の提案があった。アルファベットを用いているため、大文字と小文字の違いによっても紙面の印象は大きく異なる。最終的には「EVERYONE is an ARTIST」として文字組みをすることになった。ここに「城内農民芸術祭2025」と会場、会期に関する文字情報を含めてポスターの原案が仕上がった。

とは言え、版画で刷ると仕上がりが反転するため、この原案を左右で反転した原版に変換していく必要がある。ワークショップ当日には、これらの反転した文字をもとに、分担して版をつくっていく。そのため、文字の形に切り出して、支持体となる版の準備にも取り組む。石井さんと協力しながらせっせと作業を進め、無事に18文字に分割された。

一通り文字を切り出したら、原版とあわせて城山さんにバトンタッチ。原版から文字の形をくり抜き、版を刷る際に文字がずれないように、事前に見当を作成していただく。こうして、プログラミングをするかのように、完成形から逆算しつつ、着々と準備が進められていった。

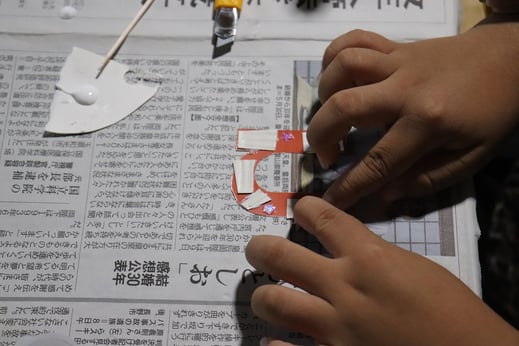

文字を選んで切って貼って

これまでにない試みであるため、実際にどのような版画に仕上がるのかはわれわれも含めて未知数。18文字を分担するため、計18名が版の製作に携わる予定である。その中でも、冒頭の「E」と末尾の「T」については「城内農民芸術祭2025」の出展アーティストに担当してもらおうということになり、予め郵送した文字の原版に版をつくり、返送していただいく段取りとなった。

となると、残りの16文字を「小学生ウィーク2025」の期間中に製作することになる。ちなみに、今年のワークショップの日程は8月10日から12日にかけて3日間。このうち、8月10日から11日にかけて開催される「おとまりの時間」では、「版画をつくろう」という特別ミッションを課していた。さらに、8月9日から11日にかけては、茨城県水戸市から小学生2名が修学旅行で滞在中 。これで少なくとも7文字は仕上がりそうだ。

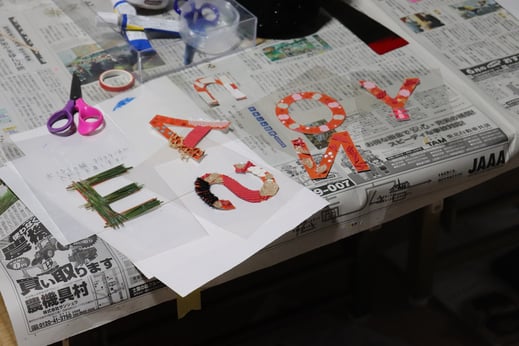

8月10日の15時。ワークショップ開始。まずは修学旅行生の二人が「O」と「Y」を選んで挑戦。さらに、サポートスタッフとして参加した大学生2名も参加し、それぞれ「S」と「A」を担当した。

その後、16時に集合した「おとまりの時間」の参加者5名も、各々に文字を選んで版をつくっていく。いろいろな質感の紙やいろいろな形をしたスパンコール、半立体のシールなどを用いて、文字が彩られていく。最初はなかなか活動に取り組むことができずに遠巻きに眺めていた2年生の児童も、4年生のお兄ちゃんと一緒に少しずつ活動の輪に加わっていた。

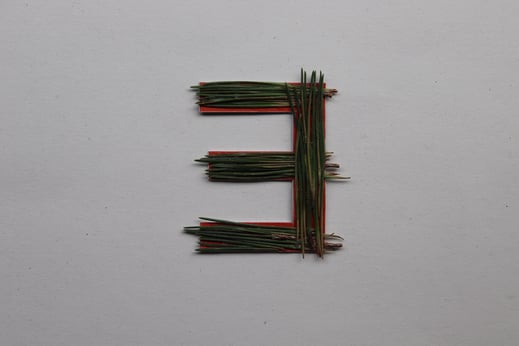

こうして1時間ほどで「R」「N」「s」「n」「I」の5文字も仕上がった。事前に「城内農民芸術祭」の出展作家である村山修二郎さんから届いていた「E」も含めて文字を並べてみる。ちなみに、村山さんは植物をテーマに表現活動を行っているため、今回の版も針葉樹の葉っぱで構成されていた。これで10文字が揃った。残り8文字。

ご近所さんの力も借りつつ

翌朝。「おとまりの時間」に参加していた4年生の児童が追加で「V」もつくりたいと前のめり。「やってみよう」ということで、エアキャップを使ってサクサクと5分程度で仕上げていた。なお、11日はオープン形式でのワークショップとして位置づけていたため、ひとまず参加者が訪れるのを待つ。ワカツキモケイの工作教室に参加していた子どもたちにも声を掛けてみたものの、時間の都合により完成までは至らなかった。

とは言え焦らず。今回は「Everyone is an Artist」ということで、子どもたちだけではなく、地元の皆さんにも版を担当していただくことも想定していた。そこで、大学校が落ち着いてきた頃合いを見計らって、こちらからまちに出向いて版づくりを依頼していく。

まずは、修学旅行でもお世話になった和洋食道Ecruのお父さんに「E」を依頼。いきなりのお願いだったにもかかわらず、ご快諾いただいた。城山さんと一緒に版をつくるための用具や材料をお渡ししていったん退散。さっそく、その日のうちに大学校まで版を届けていただいた。しかも2パターン。ひとつは定型の原版を使ったもの、もうひとつは「E」の文字を少し丸くアレンジして、家を取り囲む生け垣を素材にしたものであった。

そして、毎年ワークショップなどでお世話になっている「かみしもお休み処」の代表を務めるまるきくさんにも突撃依頼。「いつまでにつくればいいの」という当然の問いかけに「明日までにいかがですか」と答えると、「もー大変ねぇ」と笑いつつご快諾。お茶をいただきしばし歓談した後、「R」の文字をお渡ししてひとまず退散。

その後、結果的に小学生の参加者は訪れなかったものの、午前中に途中までつくってあった「E」を完成させたり、ワカツキモケイの若月さんが「T」をつくったり。ちなみに、若月さんはジオラマのワークショップで用いる石粉粘土を文字にかたどり、上からプラモデルのランナーを押し付けて版をつくっていく。なるほど、こういう方法もあるのかと感心。依頼中のものも含めて、残り4文字。果たして明日までに揃うのだろうか。

18文字を結集して

8月12日。この日はデザイナーの石井さんも合流して刷りの行程へ。ちなみに、残る文字は「かみしもお休み処」に依頼中の「R」、同じくアーティストに依頼中の「T」、そして未着手の「i」と「a」の4文字である。

もし文字が揃わなかった場合も、城山さんと石井さん、そして市川とで分担することにしていた。刷りに向けて準備を進めていたところ、「小学生ウィーク2025」の表紙を担当したR君がサッカーの遠征や合宿の合間を縫って参加してくれた。妹さんと弟さんも一緒だ。チラシをつくった石井さんともお話しながら、「文字をつくってみる?」 と声を掛けてみたところ、「やる」とのこと。

さっそく、R君が「a」、妹のYさんが「i」を選び、版をつくっていく。慣れた場所よろしく、庭先に行って植物を採集しつつ、紙やエアキャップ、糸、つまようじなどいろいろな素材を組み合わせながら、あっという間に版が仕上がった。改めて、このエネルギーとスピード感が魅力的だ。こうして残るはあと2文字。

お昼頃、様子を伺いに「かみしもお休み処」へ赴くと、版は既に完成済み。衣料品店が多く残る商店街らしく、糸をふんだんに使った「R」が仕上がっていた。「今日はこういうのが得意な人がいたんです~」とのこと。いきなりの依頼にもかかわらず、快くお引き受けいただき改めて感謝である。そのままスイカや漬物をお呼ばれしてしばし休憩。

某マンガではないが、残すはあと1文字。最終的に、「T」については行き違いにより到着できなかったのだが、これについてまた別の場面でエピソードをお話することとして……城山さんと石井さんの手により最後の1ピースがはめられ、無事に18文字が1枚の版の上に結集した。

1文字ずつにインクをのせて

とは言え、この段階ではまだ版が仕上がっただけである。ここからようやく刷りの行程に入っていく。今回は、バラバラの文字を1枚の版画に仕上げていくため、1文字ずつインクをのせていく必要がある。そのため、多色刷りにすることも検討していたが、最終的には単色刷りに落ち着いた。三者で協議しながら深めの赤い色合いにすることとなり、城山さんが調色をしていく。なお、今回はインクをのせてから刷りまで時間がかかるため、版画用の油性インクを主に用いていた。

刷りには、R君をはじめその場に居合わせた子どもたちも参加。ローラーで1文字ずつ丁寧にインクをのせて、城山さんが準備した見当のついた紙に置いていく。ちょうど、厚紙が文字の形にくりぬかれているため、そこにぴったりとはめていく段取りだ。これがそのまま版になるため、他の場所にインクがつかないよう慎重に。

これを18文字分繰り返すため、インクをのせるだけで30分以上はかかる。なかなかに根気のいる作業だ。その間、手の空いている子どもたちは庭で草むしりをするなど、各々の時間を過ごしていた。

全ての文字にインクがついたら、いよいよ紙に刷っていく。実は、この紙には予め「城内農民芸術祭2025」という文字や会期などが印刷されている。ここに「EVERYONE is an ARTIST」の文字を刷ることで1枚の紙に二つの異なるレイヤーが生じることになる。そのため、ズレないように紙を置くのも一苦労。

版に紙を重ねたら、バレンを使って上からゴシゴシ。文字の部分を重点的に、それぞれの版をつくった人々の思いも込めて優しく、力強く。細かい部分は指先も使いながら丁寧に。実は、子どもたちの細い指は版画を刷る時に意外と活躍する。

▲ローラーでインクをのせる 版に紙を重ねる バレンでごしごし

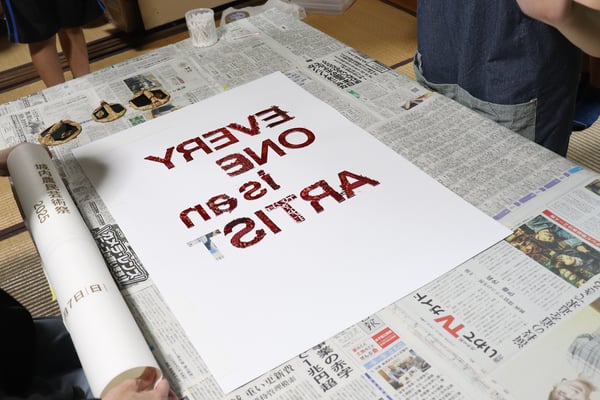

紙の裏側から見ても、何となく文字の形が浮かび上がってきたので、紙をめくって刷り上がりを確認。やはりこの瞬間が版画の醍醐味である。予め紙に印刷されていた文字と版画で刷りあがった文字とが絶妙なコントラストを醸し出す。様々な素材でつくられたそれぞれの文字の個性もばっちり反映されていた。ひとまず一安心。

版が仕上がったその後は

子どもたちと一緒に完成を見届けた後も、大人チームが追加で2枚を刷り上げた。気付けば時計は午後4時をまわっていた。インクの量やバレンの力加減など、同じ版を使っていても仕上がりは1枚ずつ異なる。一長一短というわけではないが、それらを並べてポスターに使う候補を検討していく。版画の複製性を否応なく意識するこうした鑑賞の時間もなかなかに意義深い。

思い思いに「こっちの方が色がくっきり出ていますね」「この文字はこっちの方がよく見える」「版の細部がしっかりと見えてくるのはこっちかな」「この素材が思った以上にいい仕事をしてますね」「この部分も捨てがたいね」など喧々諤々。基本的な方向性が見えてきたところで、あとはデザイナーの石井さんに託すことに。

ちなみに、デザインにあたっては、この版画(原画)に直接手を加えるわけではない。実際には、この版画を撮影した画像データをもとに作業を進めていく。そのため、実際のポスターは、予め文字を印刷した紙に版画を重ねた原画を撮影したもの(複製原画)の上にさらに文字を重ねていく、という何層にも重なった構造となる。

9月15日現在。デザイナーの石井さんやフォトグラファーの根本さんとも打ち合わせをしつつ、完成間近。ここから先は最終工程の印刷業者の手元へと渡る。最後のプロセスを経てどのようなポスターが仕上がるか。到着が楽しみだ。

インフォメーション 小学生ウィーク2025

城内農民芸術祭2025「Everyone is an Artist」

期間:10月25日(土)~12日7日(日)

会場:金ケ崎町城内諏訪小路重要伝統的建造物群保存地区(旧菅原家(旧狩野家)侍住宅ほか)

お申込み・お問い合わせ先

金ケ崎芸術大学校

〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根表小路9-2

電話:080-7225-1926(担当:市川)

コメントをお書きください