秋のシルバーワークショップ

ここ数年、金ケ崎芸術大学校では「かみしも結いの会」の皆さんと一緒にワークショップに取り組んできた。夏休みの「小学生ウィーク」が一段落ついた頃、秋の「シルバーウィーク」にあわせた企画である。2023年と2024年は、アーティストの占部史人さんをお招きし、「マイ・スヰートホーム・ストーリー」と題したワークショップを行った(ワークショップの様子はコチラから)。

このような活動に取り組む中で、結いの会の代表より、「今度はずるびきを紹介するポスターのようなものをつくりたいんだけど……」との相談があった。「ずるびき」とは、金ケ崎に伝わる郷土料理である。色とりどりの具材を細かく刻み、あんかけのようにした家庭料理である。かつては、冠婚葬祭などの機会にあわせてつくられたというが、手間がかかるため、現在ではお目にかかる機会はほとんどない。

かみしも結いの会では、この「ずるびき」を継承し、行事などにあわせて提供してきた。例えば、毎年秋に金ケ崎で開催される「かもん金ケ崎オーワングランプリ」では、お椀1杯分の「ずるびき」を味わうことができる(2025年は10月18日に開催)。ただ、まだまだ知名度が低いため、その魅力を伝えるためのポスターをつくりたいという思いが、今回のシルバーワークショップへとつながった。

小学生ウィークの経験を踏まえて

金ケ崎芸術大学校とポスターと言えば、まず思い浮かぶのが版画である。前回の「図工のあるまち」でも取り上げたように、毎年秋に開催する「城内農民芸術祭」のメインビジュアルは、夏休みの「小学生ウィーク」を通して版画(主に紙版画やコラグラフ)で仕上げてきた。実は、2022年にかみしも結いの会に完成したポスターをお届けした際に、とある会員が、かつてお兄さんが小学校の教員として紙版画の指導に力を入れていたエピソードを語っていた。

そもそも、小学校の図画工作科において明確に「版画」が登場するのは1958年改訂版の学習指導要領においてである。今回のワークショップの参加者は、多少前後はするものの、おおよそ学校教育における版画の第一世代に重なっている。とは言え、日常的に版画に取り組む機会はほとんどないため、やはりその経験は記憶の彼方。

今回のワークショップに先立ち、今年の「小学生ウィーク」の期間中に、かみしも結いの会の皆さんにも「EVERYONE is an ARTIST」のうち「R」の文字をご担当いただいた。まずは、その文字がどのように刷り上げられたかをデモンストレーションしつつ、「版画でポスターをつくろう」の特別版が始まった。講師を務めるのは、おなじみの城山萌々さんである。

具材から版をつくってみる

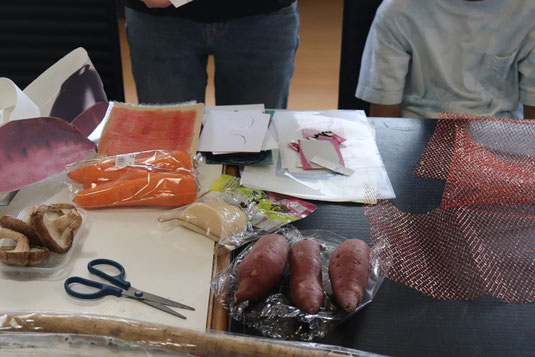

ワークショップに先がけて、結いの会の皆さんには、実際に「ずるびき」に使う具材をご用意いただいた。にんじん、しいたけ、たけのこ、さつまいも、ごぼう……あたかも調理が始まる前の台所のような光景が広がるが、あくまでも版画の仕込みである。

かつて、地元のイベントに参加した際に、「ずるびき」に仮装するために設えた具材のかぶりものも準備していただいた。ちなみに、今回の会場は「お休み処かみしも」での開催だったが、同日に「金ケ崎芸術大学校」では図工の時間も開催していた。そのため、時折子どもたちも行き来していた。まさに「EVERYONE」である。

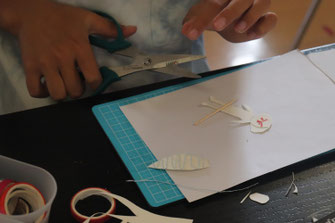

午後1時。ワークショップの開幕。まずは、鉛筆でアイディアスケッチをしつつ、ポスターの構想を練っていく。いつものように、はじめは「よくわからないわ~」とスロースタート。食材の形を見ながらおそるおそる画用紙をはさみで切り出していた。その上に、いろいろな素材を貼り付けながら凹凸のある版をつくっていく。

糸やスパンコール、エアキャップなど、われわれで準備したものに加え、それぞれが版になりそうなものを持参してご参加いただいていた。かみしも結いの会は地元の商店街の皆さんを中心に組織されているため、お洒落なお店を営んでいる方は飾りのついたレースのような特徴的な生地をお持ちいただくなど、版にも個性が光る。カボチャの種もあった(ちなみに、ずるびきにはカボチャは使われない)。

大学校の「図工の時間」から流れてきた小学生も、シルバーな皆さんに紛れて版づくり。細い糸で表現したタケノコがいい味を出していた。筆者も一緒になって「ぬりかべ」風のこんにゃくをつくっていると、「手足をつけるのもいいね」と発想が連鎖。にんじんにハイヒールを履かせたり、ごぼうにステッキを持たせて紳士に見立てたり、食材がリズミカルに動き出す。

協働しながら1枚の版をつくる

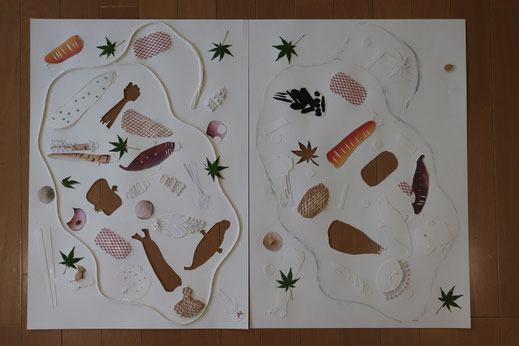

各々に具材の下ごしらえを終えたら、それらを白い紙に投入して調理の第二行程へ。「小学生ウィーク」の版画ワークショップは、基本的に一版単色刷りで行ってきたが、今回はシルバーワークショップということで、エレガンスに二版二色刷りに挑戦。メインとなる赤い版とアクセントをつける黄色い版に分けることとし、分担しながら版を紙に貼り付けていく。

その際、写実的(再現的)にすると版のズレが目立ちやすいので、具材一つひとつは具象的な形をしていても、全体としては偶然性を活かした抽象的なイメージとなるように心掛けた。お椀の縁をあらわすひもも、正円にするのではなく、あえて歪んだ形であらわすことにした。そして、その中に「ずるびき」の具材を詰め込んでいく。

それぞれに協力しながら配置を検討する様子には、版画の内包する協働性を改めて感じた。赤い版と黄色い版のそれぞれに全ての具材が揃っているか確認しながら、足りない場合は即席でつくりつつ、時間とともに創作意欲も熱を帯びていった。「お椀に飛び込む具材がいてもいいね」など、対話しながら物語も展開する。

ちなみに、かみしもお休み処で「ずるびき」を提供する際には、モミジやカエデなど季節の葉っぱが添えられる。そこで、子どもたちに「よさそうな形の葉っぱを探してきてくれるかな」と依頼し、それらも紙の上に貼り付ける。実物を直接貼り付けることができるのも、この技法の醍醐味である。

版を並べてみてみると、これはこれで楽しげな雰囲気の漂う作品になっている。こうして無事に仕上がったかに思えたが、とある会員より「ひとつ心残りがあるとすれば、湯気を表現できていないことかな……」とのコメントが。確かに、当初のアイディアスケッチでは、熱々の「ずるびき」を表現するために湯気をあらわす案が挙がっていたものの、具材に集中していたため、すっかり忘れてしまっていた。

刷りの時間のことを考えるとやや心配ではあったものの「心残りをそのままにするわけにはいかないですね」とのことで、城山さんの計らいのもと、急ピッチで湯気を追加することに。版の上に鉛筆で湯気の軌道をかき、そこを城山さんが丁寧にくり抜いていく。さらに、版の重なり方も考慮しつつ、もう1枚の版も切り出してようやく完成。

刷り上がりはいかに

ここからはいよいよ最終工程の刷りに入っていく。二版刷りとなるため、この時点ではまだ最終的な「版画」をイメージすることは難しい。果たして、味付けならぬ色付けはどのような仕上がりを見せてくれるのだろうか。

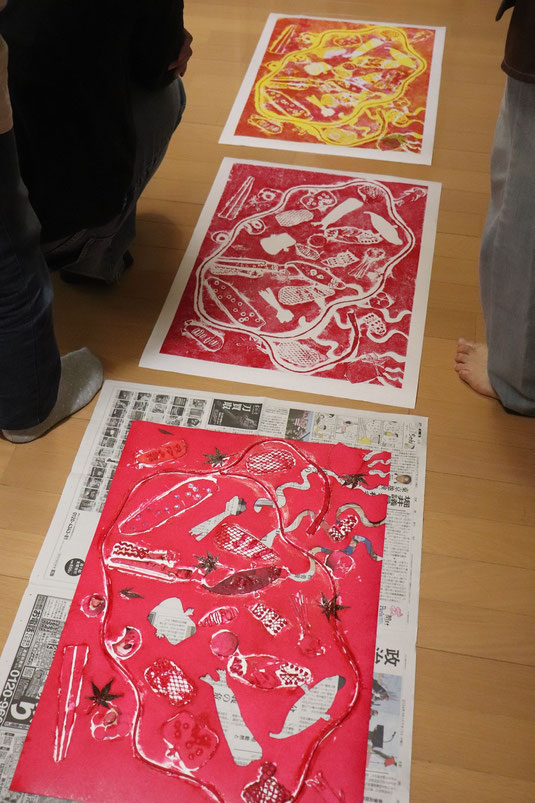

まずは1版目。赤いインクをローラーでゴシゴシと。強めの色でもあるため、版画全体の印象はおおよそこの版で決まる。凹凸が大きい箇所はなかなかインクが乗りにくいので念入りに。おおよそインクが乗ったら、いよいよ刷りへ。おなじみのバレンを見ると、皆さん口々に「そうそうこれを使ってやったわ~」と記憶がよみがえってきた様子。紙が破れないように間に紙を当ててグルグルと。裏側から見ても何となく全体に色がついてきたことが分かる。いよいよオープン。子どもも大人も、版画をめくる瞬間には思わず声が挙がる。1枚目のインクを乾かしながら、刷り上がりの状況を見つつ、追加でもう1枚刷ってみる。1枚目より輪郭がくっきりと浮かび上がっていた。

▲1版目

続いて2版目。こちらには黄色いインクを乗せていく。基本的な工程は変わらないが、版の上に紙を重ねる時が緊張の瞬間だ。今回は、その大役をなりゆきで筆者が務めることになったのだが、あらぬ方向に転がってしまわないようにそろりそろり。無事に(?)大きくずれることなく1枚目の版画を2版目に重ねることができた。再びバレンを使って擦っていくと裏側からでも色が重なっていく様子が透けて見える。そしてオープン。黄色い版は、1枚目に比べると明度が高く、あまり主張はしないものの、白く抜けた部分から時折顔を覗かせる野菜たちがチャーミング。追加でもう1枚も刷り上げて2枚の版画が仕上がった。

▲2版目

午後1時に始まったワークショップも、途中にお茶の時間をはさんだものの、気付けば午後6時をまわっていた。思わず「体調は大丈夫ですか」と不安になるが、1日でゼロから版をつくり、さらに刷りまで行うエネルギーには感服である。妥協を許さず最後まで表現した湯気も、しっかりと画面を引き立てていた。ぱっと見では何やら楽しそうなイメージが広がっているだけだが、よくよく読み解いていくと、そこには「かみしも結いの会」の皆さんが受け継いできたレシピが浮かび上がってくる。ぜひ、現地で「ずるびき」を味わいながら、イメージの裏側を五感で楽しんでいただきたい。

インフォメーション

かみしもお休み処「行楽ランチ」

以下の期間、「ずるびき」をお召し上がりいただけます。今回の版画をもとにしたランチョンマットでご提供の予定です。「城内農民芸術祭2025」とあわせてお楽しみください。

会場:かみしもお休み処(金ケ崎町西根本町85)

期間:11月1日(土)~5日(水) 11時~14時

価格:1,200円(郷土料理「ずるびき」、季節の野菜、コーヒー付き)

お申込み・お問い合わせ先

金ケ崎芸術大学校

〒029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根表小路9-2

電話:080-7225-1926(担当:市川)

コメントをお書きください